+7 (916) 03-03-03-1

ПТОЗ ВЕРХНЕГО ВЕКА

Птоз ве́рхнего ве́ка (от древне-греческого πτῶσις (ptosis) - «падение»)— аномально низкое положение века по отношению к глазному яблоку при прямом взгляде.

В норме верхнее веко прикрывает не более 0,5-2 мм верхнего края роговицы. Если веко опущено ниже, то это может уменьшать поле зрения и/или полностью блокировать зрение закрытого глаза.

В норме верхнее веко прикрывает не более 0,5-2 мм верхнего края роговицы. Если веко опущено ниже, то это может уменьшать поле зрения и/или полностью блокировать зрение закрытого глаза.

Основными жалобами родителей при птозе являются:

- сужение (асимметрия) глазной щели и, как следствие, возникновение трудностей при рассматривании удаленных предметов, просмотре ТВ, чтении, письме и пр.;

- необходимость запрокидывать голову назад («поза звездочета») при взгляде вдаль, постоянно приподнятые брови «домиком» (что может быть компенсацией лобной мышцей, синергистом (действующей совместно) мышцы, поднимающей веко);

- жалобы на двоение в глазах (диплопию), отклонение глазного яблока (косоглазие), которые наиболее часто встречаются при развитии птоза, непосредственно или косвенно связанного с нарушением функции глазодвигательного нерва;

- эстетического характера – разные глаза или уставший, "невыспавшийся" вид.

Птоз верхнего века может быть односторонним и двусторонним.

Так же принято разделять на врожденный и приобретенный птоз. В детской практике чаще всего встречает врожденная патология (выявленная при рождении или развивающаяся в течение первого года жизни ребенка). Врожденный птоз чаще бывает односторонним. В редких случаях при поражениях ЦНС или системных заболеваниях (например, на фоне врожденного аутоиммунного нервно-мышечного заболевания - Myasthenia gravis) может быть двусторонним.

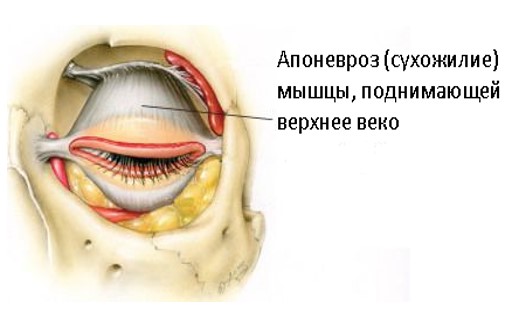

Причина врожденного птоза чаще всего миогенной (мышечной) природы - связана с поражением или недоразвитием мышцы, поднимающей верхнее веко (леватора верхнего века). Также встречается нейрогенный вариант нарушения, он обусловлен нарушением формирования ядра глазодвигательного нерва или нарушением симпатической иннервации. Часто проблема птоза верхнего века у детей возникает в тесной связи с врождённой неврологической патологией и/или родовой травмой.

Причина врожденного птоза чаще всего миогенной (мышечной) природы - связана с поражением или недоразвитием мышцы, поднимающей верхнее веко (леватора верхнего века). Также встречается нейрогенный вариант нарушения, он обусловлен нарушением формирования ядра глазодвигательного нерва или нарушением симпатической иннервации. Часто проблема птоза верхнего века у детей возникает в тесной связи с врождённой неврологической патологией и/или родовой травмой.

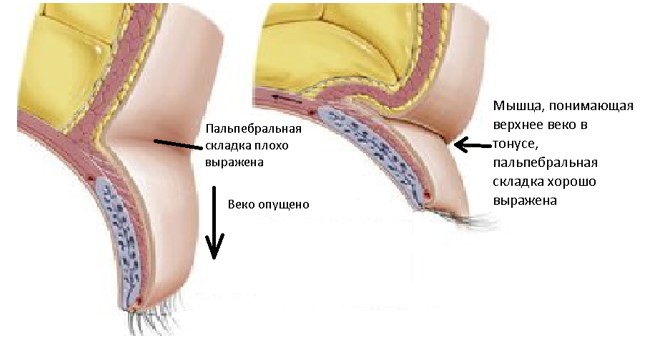

При осмотре детей с птозом важно обратить внимание на сглаженность или отсутствие пальпебральной складки/борозды.

Приобретённый птоз так же может быть миогенным и нейрогенным, но выделяют и другие формы - апоневротическую, механическую и травматическую (при резаных ранах и тупых травмах верхнего века, разрыве леватора или гематоме).

Истинный птоз века необходимо отличать от псевдоптоза — когда функция мышцы и сухожилия сохранена, а сужение глазной щели возникает в связи с другими причинами. Например, при расстройстве движений глазного яблока - когда парный глаз и его верхнее веко двигаются вверх, а пораженный глаз и его верхнее веко неспособны воспроизвести аналогичное движение (например у детей — при синдроме Маркуса-Гунна, синдроме Горнера, пальпебральном синдроме), при блефарохалязисе (чаще у взрослых пациентов вследствие вялой, растянутой, избыточной коже верхнего века), а так же при наличии воспалительных или иных образований в коже верхнего века (халязион, гемангиома верхнего века и т.п.).

Истинный птоз века необходимо отличать от псевдоптоза — когда функция мышцы и сухожилия сохранена, а сужение глазной щели возникает в связи с другими причинами. Например, при расстройстве движений глазного яблока - когда парный глаз и его верхнее веко двигаются вверх, а пораженный глаз и его верхнее веко неспособны воспроизвести аналогичное движение (например у детей — при синдроме Маркуса-Гунна, синдроме Горнера, пальпебральном синдроме), при блефарохалязисе (чаще у взрослых пациентов вследствие вялой, растянутой, избыточной коже верхнего века), а так же при наличии воспалительных или иных образований в коже верхнего века (халязион, гемангиома верхнего века и т.п.).

Не стоит забывать, что птоз верхнего века может развиться после неудачных эстетических манипуляций, в том числе после неправильного введения ботулотоксина А (в последнее время часто применяется для лечения косоглазия).

Диагностика птоза у детей, как правило, не вызывает затруднений. Врач на приеме оценивает выраженность (наличие или отсутствие) пальпебральной складки, возможность компенсаторного подъема верхнего века за счет работы лобной мышцы, а также устанавливает степень нарушения зрения и наличие косоглазия на закрытом глазу.

По степени выраженности перекрытия зрачка глаза верхним веком различают:

- частичный птоз (1 степень) — 1-3 мм — веко опущено до верхнего края зрачка;

- неполный птоз (2 степень) - 2-3 мм — веко доходит до середины зрачка;

- полный птоз (3 степень) - более 4 мм- верхнее веко полностью прикрывает глазное яблоко и/или нависает над нижним веком.

Лечение при частичном птозе (1-2 степень – веко не перекрывает зрачок, либо птоз хорошо компенсируется за счет работы лобной мышцы, зрительные функции развиваются нормально) — консервативное. Проводится «подклейка» пластырем верхнего века к коже подбровной области для стимуляции и усиления действия лобной мышцы. В отдельных случаях для избежания «пересыхания» роговицы используют дополнительное увлажнение в виде инстилляции любых увлажняющих капель (искусственной слезы) в течение дня.

В случаях полного птоза, при отсутствии компенсации поднятия века лобной мышцей, при развитии задержки развития зрительных функций, формировании косоглазия, показано проведение хирургического лечения.

В основном используются три методики:

- укорочение мышцы, подымающей веко (резекция);

- дубликатура леватора (S-образный перегиб);

- подвешивание верхнего века к надбровной области (подкожные нити соединяют ресничный край верхнего века и надбровную часть апоневроза лобной мышцы).

Первые две чаще используют при 1 и 2 степени птоза, третья – при 3 степени.

Оперативное лечение проводится в условиях общего наркоза. Реабилитация после данных операций происходит в течение 3-4 дней. Кожные швы накладываются обычно косметическим способом, поэтому рубцов не остается.

В отсутствие лечения развивается обскурационная амблиопия и косоглазие вследствие выключения глаза из зрительного процесса.

Года опыта

пациентов под наблюдением

докладов на конференциях

Операций в год

Коровинское шоссе, д. 9, корпус 2

+7 (916) 03-03-03-1